《我在滁城三十年》之《写在前面的话》

傍晚时分,滁城下了一小时的暴雨,正处于下班高峰期,我站在公司楼下,看见路上人来人往,很多人来不及撑伞就已经被淋湿,也有很多人即便撑开了雨伞,披上了雨衣,衣服也湿透了。

耳机里单曲循环着陈奕迅的《人来人往》,歌词不断重复:“朋友已走..情侣会走.….谁也会走.….时间会走..”其实很多事看开后,我们依然会向前走,时间也总会过去的,我们能够保留的或许只是这一份记忆。

下班的路上,路过了儿时印象中特别宽阔的人民广场,而曾经的三岔路上老滁城人口中的地标老鹰(翅)膀早已飞走,落在了上海路与永阳路口成为新滁城的地标。又看到大雨滂沱中的紫薇小学在放学时段人潮拥挤下有学生不慎摔倒,经过华灯初上的万达广场时,路上有皖M牌的车雨天追了尾。这是一个小时前夜幕降临时我经历的滁城,在我写下这段文字的时候,仿佛如电影里情景再现一般,在我眼前和脑海逐帧播放。

若追溯回忆,我在滁城三十年的记忆是一部长篇老电影,里面有琅琊山春游,有白云商厦的励志传说,有去南湖划船,也有欧阳修的醉翁亭,有鲜鱼巷口寄信,有半塔烧烤团聚,有古玩城淘了块心仪的玉石等等各种片段不断涌现。当然,情节比较繁杂,看懂的人不多。也许就我一个,但,这些记忆是我和滁城息息相关三十年的印记。

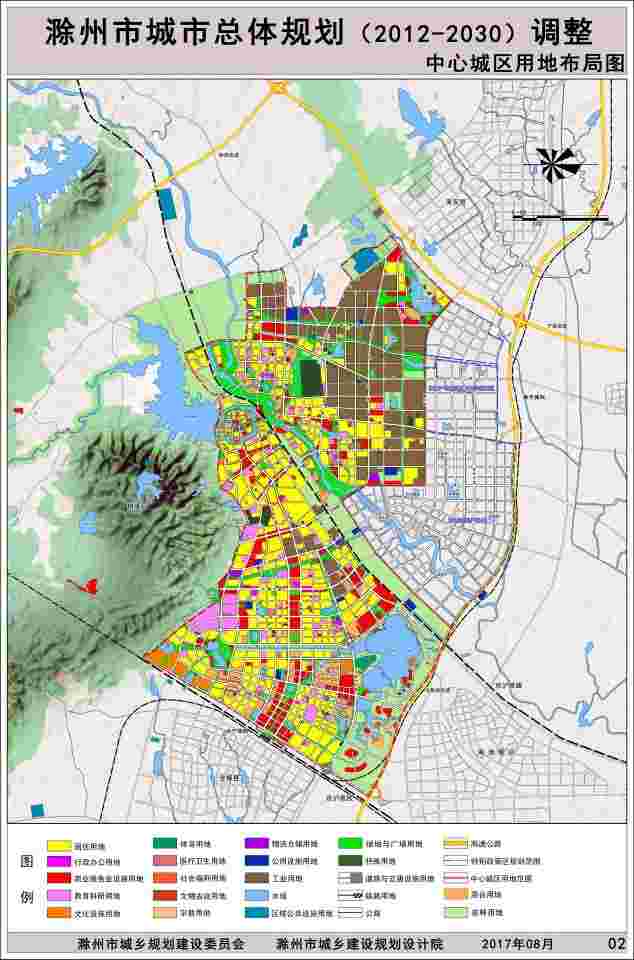

大滁城是2008年5月以后才有的概念顶层设计开始布局“大滁城”建设,确定“大滁城”建设总体目标,制定了“131”组团发展战略规划。即以滁城为主城区,以来安、全椒、乌衣为三个副中心,以琅琊山风景区为依托,组团建设,扇形拓展,张开双臂,迎接辐射,打开城市空间,提升城市形象。

而此之前,滁城给人的印象,还只是小县城的感觉,过了清流路就能见到成片的农田。1993年初,国家撤销滁县地区,设立地级滁州市,辖琅琊区和南谯区两区,代管来全定凤嘉天。而这个时候,我出生了。

所以,今年是我三十岁,更是滁城的三十岁。在过去的三十年,滁州作为皖东门户,经济总量从1993年撤地区建市时的87.1亿到2011年的1042.6亿再到2022年的3610亿的新台阶,城市综合实力从以前籍籍无名跃升至全国87位,长三角25位,全省第3位。滁城的奋起直追到赶超跨越,城市建设,居住环境,交通出行都在越来越好,我们这一代90后是经历者,也是受益者。

当然,城市的快速发展,必然要大量征收和使用土地,要知道土地也承载着城市过去历史传统、文化底蕴,广大市民朴素情感的记忆。土地随着建设被征收而上面过去的痕迹亦是会消失或是残缺。毕竟城市的诸多印记是由在这片土地上生活着的每一位不尽相同的经历汇聚而成,而正在看这段文字的你我都是这座城市记忆的编织者 。

我怕多年后,当记忆模糊,想不起来滁城的人,滁城的事,关于滁城的诸多记忆变得淡漠,当我再次翻开这些文字,至少能够看到曾经的痕迹。亦或是当你看到我写的文字,也能够产生共鸣。

我在滁城三十年了,你呢?

--谨以此献给三十岁的自己。

--献给三十岁的滁城

文章未完待续,作者:城南徐女士